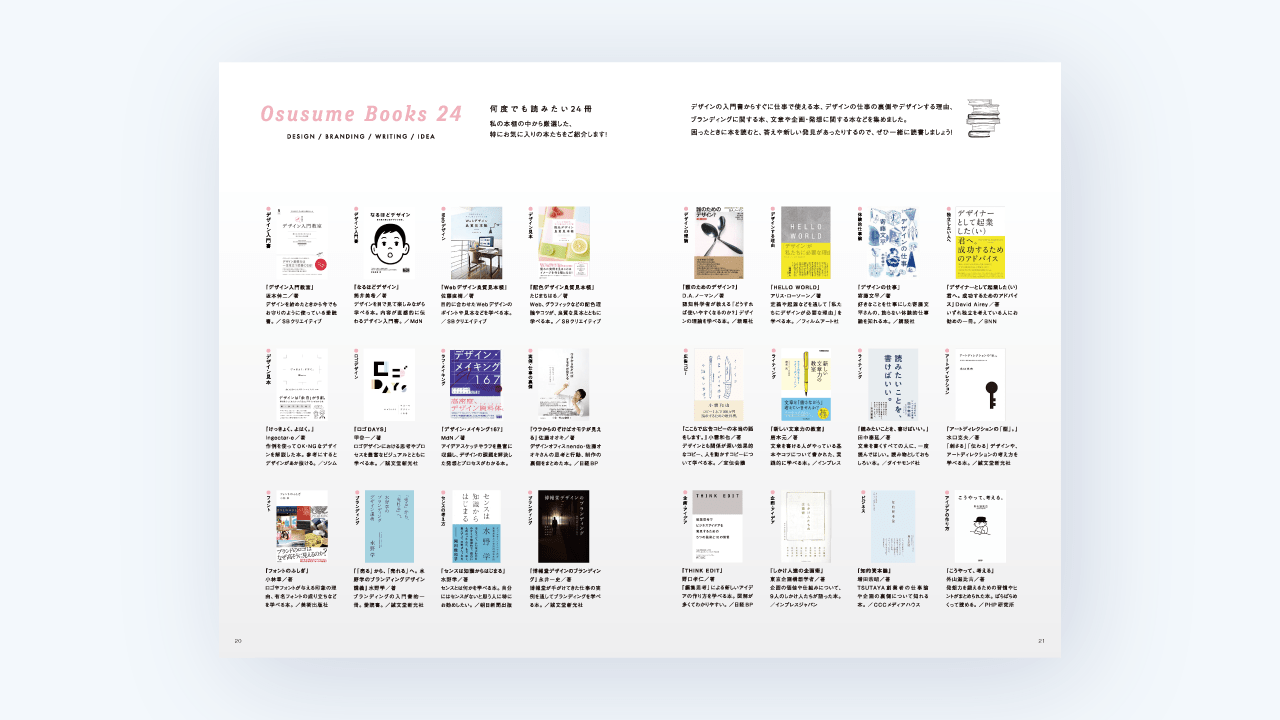

Osusume Books|何度でも読みたい本の一覧

※新型コロナウイルスによる緊急事態宣言発令中のみ、パスワード保護を解除してすべての方に公開させていただきます。

この度は、独学デザイン本こと『DOKUGAKU×DESIGN 独学のデザインと、デザインの独学。』をご購入いただき、ありがとうございます。

こちらのページは、本書の中でご紹介した本の一覧となっております。

どれも何度でも読みたいと思う(実際に何度も読んでいる)お気に入りの本たちなので、よければご活用ください。内容は今後も更新していく予定です。

Contents

- 何度でも読みたい24冊+α

- デザイン入門教室

- デザインの基本ノート

- なるほどデザイン

- Webデザイン良質見本帳

- 配色デザイン良質見本帳

- けっきょく、よはく。

- ほんとに、フォント。

- ロゴDAYS

- デザイン・メイキング167

- デザイン・メイキング152

- ウラからのぞけばオモテが見える

- フォントのふしぎ

- 配色アイデア手帖

- 「売る」から、「売れる」へ。水野学のブランディングデザイン講義

- センスは知識からはじまる

- 博報堂デザインのブランディング

- 誰のためのデザイン?

- HELLO WORLD

- デザインの仕事

- デザイナーとして起業した(い)君へ。成功するためのアドバイス

- お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!

- ここらで広告コピーの本当の話をします。

- 新しい文章力の教室

- 読みたいことを、書けばいい。

- アートディレクションの「型」。

- THINK EDIT

- しかけ人たちの企画術

- 知的資本論

- こうやって、考える。

- 入稿データの作り方

- おわりに

何度でも読みたい24冊+α

ご紹介しているのは「本好きデザイナーの思考やクリエイティブの元となっている本」がほとんどです。どれも本当に出会えてよかったと思う本たちで、大切に何度も読んでいます。

デザイン入門教室

入門書は何冊か読みましたが、その中でも特にわかりやすく、本自体のデザインも素敵に作られた一冊。デザインをこれから勉強する人、勉強中の人、すでにデザイナーとして活躍している人、すべての人のハンドブック的な存在です。

デザインの基本ノート

タイトル通り、デザインの基本が学べる入門書です。デザインを学び始めて1年後ぐらいに読んだ本で、「デザイン入門教室」よりもグラフィックデザインに関する基礎知識が詳しく書かれていたため、今でも繰り返し読んでいる一冊です。

なるほどデザイン

ビジュアルがかなり豊富な、目で見てデザインを楽しむ本。これからデザインを学ぶ人は、デザインによる印象の違いや効果などをわかりやすく学べます。

デザイナーになった今は見方が少し変わって、「デザインとはこういうもの」と思い知らされる一冊。なんと言っても伝える力がすごい。

Webデザイン良質見本帳

Webデザインの作例が豊富に掲載された一冊。制作のポイント、素材の使い方、配色など、ターゲットやシーンに合わせたデザインのコツなどが紹介されています。

Webデザインの基本を学び始めた人というよりは、勉強や仕事で実際にWebデザインをする人、アイデアが欲しい人など、主に実用的な場面で役に立つ一冊です。

配色デザイン良質見本帳

先に紹介した「Webデザイン良質見本帳」のシリーズ第2弾で、Webだけにとどまらずグラフィックやパッケージなど、多岐にわたるデザインの配色に関して学べる一冊。

配色の基本的なことから、イメージや場面に合わせた配色のポイントなど、実務にとても役立つ本なので、新しい本ですが買ってよかったなと思ってます。

けっきょく、よはく。

「なんとなくイマイチ」な作例を使って、Befor→Afterでデザインの改善ポイントや別案などを解説してくれる一冊。

デザインを伝わりやすく、より良くするためのTipsがたくさん掲載されているので、パラパラめくって読んでいるだけでも本当に勉強になります。

ほんとに、フォント。

「けっきょく、よはく。」のシリーズ第2弾で、こちらは効果的なフォントの使い方について書かれています。フォントだけでなく、配色やあしらいについてのポイントも書かれているので、前作と合わせてオススメの本です。

ロゴDAYS

ロゴの制作プロセスをはじめとし、ラフからブラッシュアップの過程、別案、展開例などが豊富に掲載されていて勉強になります。

個人ではじめてロゴデザインのお仕事をいただいたとき、こちらの本を参考に提案書を作って実際にお客様にご提案した思い出があります。

デザイン・メイキング167

実際に世に出たデザインの元となったラフスケッチ、アイデアメモ、カンプ、企画書などを見て学べる資料集。フリーランスだと人のラフスケッチを見る機会も貴重なので参考になります。

最前線で活躍するデザイナー、アートディレクターが何を考え、どうやって課題を解決したかなどを知ることができる貴重な一冊です。

デザイン・メイキング152

先にご紹介した「デザイン・メイキング167」の前作。こちらもラフスケッチ、アイデアメモ、カンプ、企画書、モックアップなどを見て学ぶことができる資料集です。

ウラからのぞけばオモテが見える

世界的に有名なデザインオフィスnendoのデザイナー、佐藤オオキさんの思考法や行動術が学べる一冊です。実際の仕事について手書きのメモを入れて解説されているところが好きです。

フォントのふしぎ

有名ブランドのフォントが高級そうに見える理由や、頻繁に使うフォントの生い立ちなどについて学べる一冊。ロゴを作るとき、コンセプトに合った起源のフォントを選ぶことも少なくないので、一度読んでおくとフォントに対する理解が深まります。

配色アイデア手帖

イメージに合った配色を探せる本です。実際に印刷された色とコード、色の組み合わせ活用例などが見れるので、グラフィックデザインの仕事で役立っています。アイデアがほしいときにもパラパラめくったりしています。

「売る」から、「売れる」へ。水野学のブランディングデザイン講義

ブランディングについて興味を持つきっかけになった一冊。ブランディングとは「らしさ」であり、見えるものすべての見え方をコントロールすることで、長く愛される商品や企業をつくっていく。

いいものを作るだけでは売れない時代に、モノ、企業、自分の売り方を考えるための教科書となる本です。愛読書。

センスは知識からはじまる

センスは選ばれた人だけに備わった不思議な力だと思っていたけれど、この本を読んで「センス」に対する考え方がガラッと変わりました。王道を知れば、そこを軸にいろんなデザインができる。

知識の集合体こそがセンスであり、センスとは知識から始まる。センスは特別なものではなく、誰にでも磨くことができる。それを胸に刻んで日々インプット・アウトプットを繰り返す、私の原点のような一冊です。

博報堂デザインのブランディング

ブランディングに興味を持ってから読んだ一冊。伊右衛門や資生堂、日本郵便など、知らない人はいないほど有名な商品・企業のブランディングの裏側について書かれた本。

どんな思いをもって、どうやって伝えようとしたのか、博報堂の実際の仕事をもとに書かれている本です。「デザイン」は見えない部分をどこまで考えるかが大切だと学んだ一冊でした。

誰のためのデザイン?

デザインがいいと、考えなくても扱える。はじめて訪れた場所のドアが簡単に開けられるのはなぜか?デザインする上で大切なのは、ユーザーの使いやすさや目的に合っているかどうか。

本書は認知科学的観点からデザインを見ている本で、一度読めば「どうしたら使いやすくなるのか?」を意識してデザインするようになれるかもしれない一冊。

HELLO WORLD

デザインの歴史から、私たちにデザインが必要な理由、いいデザインとは?など、デザインに関する根っこ的な部分を学べる一冊。これを読めば、私たちの生活は昔からデザインで溢れていることに気づきます。

ページ数が多く分厚い本なので、読書が苦手な方は途中で挫折してしまうかもしれません。読書好きさんにはオススメの本。私はデザインを学ぶ前に趣味の読書で楽しんだ本です。

デザインの仕事

イラストが特徴的な寄藤文平さんの本。元々読書が趣味だったので、寄藤さんのブックデザインをきっかけに興味を持った本です。

内容はインタビュアーと寄藤さんとの対話形式。仕事術を学ぶ本というよりかは、ご本人の経験を元にした「長くデザインを仕事として続けていく方法」など、リアルな話が多い一冊。

デザイナーとして起業した(い)君へ。成功するためのアドバイス

デザイナーに転職しようと決意したときに読んだ一冊。フリーランスになる気持ちが少しでもあるなら、読んでおいて損はないです。独立した先輩が、「こうしておいた方がいいよ」「これも準備した方がいい」と教えてくれるような内容の本です。

デザイン会社に就職した今でも、個人での活動に生かせる知識が豊富に書かれているので、度々手にとって読んでます。

お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!

フリーランスや副業に興味がある人、もしくはすでに始めた人がぶつかりやすい「税金」についてマンガ形式で解説された本。漫画家さんと税理士さんの共著であり、クリエイティブ系の仕事をする人が知りたい情報が満載です。

私自身も会社を辞めてフリーランスになってすぐ、「お金のこと全然わからない…」と焦りましたが、本書を読んで知識をつけることで不安がかなり解消できました。

ここらで広告コピーの本当の話をします。

元博報堂のコピーライター・小霜和也さんの著書で、コピーライティングの本質が書かれていると感じた一冊。広告の役割や意味、効果、伝え方などを実例として紹介されている本です。

実際の仕事ではデザイナーとしてコピーを扱う場面も多々あるため、繰り返し読んで実務にも活かしていきたいと思う本でした。

新しい文章力の教室

ブログをもっと読みやすく、伝わりやすい文章で書きたいと思ったときに手にとった本です。文章を書ける人、文章を書くことを仕事にしている人が実践している方法がまとめられていて参考になりました。

「上手く文章が書けない」と思う人は一読の価値あり。なぜ文章が書けなかったのか、なぜ無駄に長い文章になってしまうのか、何が必要なかったのかなど、すぐに使える知識が学べます。

読みたいことを、書けばいい。

「ブログ見てます」というありがたいお言葉が増えたことで、ブログを書くプレッシャーに襲われて記事が書けなくなったときに読んだ本。

自分が読みたいこと、自分がおもしろいと思うことを書けばいい。人が書いていることは無理して書かなくてもいい。この本を読んでから何かが吹っ切れて、読む前より自由に記事が書けるようになりました。

アートディレクションの「型」。

アートディレクター・水口克夫さんが関わった実際の仕事を例に、「どうすれば伝わるデザインになるのか」を学べる本。アートディレクターになりたくて読んだ本ではなかったけれど、アートディレクションに興味を持つきっかけになった一冊でした。

THINK EDIT

1万冊の雑誌を作ってきたデザイン会社のノウハウが、わかりやすい図解を使って書かれた一冊。アイデアを作る方法をステップごとに分けて解説し、イラストもとてもわかりやすいため、本書自体がデザインの勉強になりました。

しかけ人たちの企画術

企画とは世の中をしあわせにするタネのようなもの。そんな冒頭から始まる、9人のしかけ人たちの企画術について書かれた一冊。

放送作家、イタリアン料理店オーナー、インテリアデザイナー、クリエイティブディレクター、Web・インターフェースデザイナー、テレビプロデューサーなど、幅広い業界のしかけ人たちのリアルな話が参考になります。

知的資本論

TSUTAYAの代表取締役社長・増田宗昭さんの著書で、蔦屋書店出店までの思いや経緯などが書かれています。増田さんはデザイナーではないけど、デザインを重要視したことで成功した経営者の一人。

地元に初めてできたTSUTAYAに入ったときの興奮を今でも覚えています。TSUTAYAは本だけを売る場所ではなく、関連した商品も並ぶ「ライフスタイルを提案する場所」そのものでした。

本書を読んでよりTSUTAYAが好きになり、経営者がデザインを意識することの大切さを学んだ本でした。

こうやって、考える。

1ページにひとつ、発想力や思考力を磨くヒントになることが短くまとめられたエッセイです。短ければ短いほどいいという言葉通り、スッと内容が入ってくる一冊。

ちょっと疲れたとき、アイデアがでないときにパラパラめくって癒される本でもあります。

入稿データの作り方

印刷物のデザインをするときの教科書にしている本です。入稿データの基本的な作り方から、入稿前のチェックリスト、印刷についての知識まで学べます。印刷物のデザインをするなら目を通しておきたい一冊。

おわりに

何度でも読みたい、fuyunaのお気に入り本をご紹介しました。

デザインの作例をまとめたカタログのような資料をあまり掲載していないのは、私の中に根本的な部分・考え方を大切にしてデザインの仕事をしていきたいという気持ちが強いからです。

必要に応じて資料集も見たりしますが、電車の中吊り広告やテレビCM、街中のデジタルサイネージ、ポスター、店先のディスプレイ、お店のロゴなど、日常の中にデザインの引き出しを増やすきっかけはたくさんあります。

だから本は「自分の考え方・思考をつくるもの」を中心に読むようにしてきました。本当にどれも大切に読んでいる本たちなので、気になる本があればぜひ読んでみてください。